正義とは、何を指すべきか。

個の望む正義の裏側には、必ず犠牲となる異説の正義が存在する。

完璧なる勧善懲悪は其れという法則こそ無いが、疑えど正しくは或るまいか。

[精霊の敬愛事由/著・ドロゥジーより引用]

***

「うわ~! 俺の勇者バッジ!

取り返してくれてありがとう!!」

ぽかぽかとあたたかい気候から、だんだんと冷え込んできたある冬の日。

昼時の灯台前で、火精霊の見習い勇者マッカーが満面の笑みと共に、大きな声で礼を言った。

勇者バッジとは、かつて世界を救った勇者が身に着けていた伝説のバッジ。

いのちよりも大切にしていたそれが何者かによって盗難され、一時は闇市に流されたのだが、

こうして無事手元に戻ってきたのだから、マッカーの感情が高ぶり極まるのも無理はない。

「今度は手放すなよ、ヒーロー。」

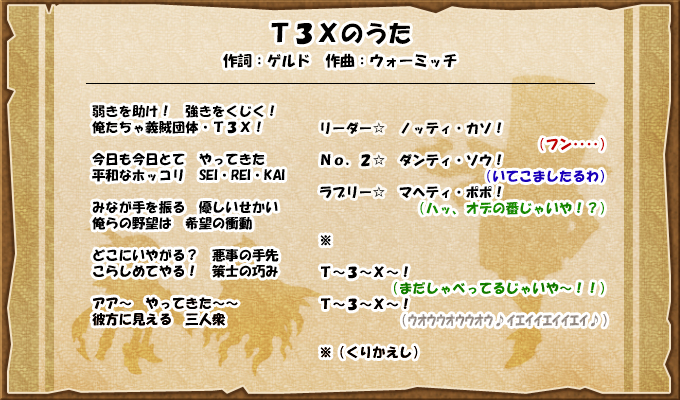

くしゃりとマッカーの頭を撫で、軽やかに飛び去ったのは――義賊団体・T3X。

皆が憧れるアニキ肌の絶対的リーダー、火精霊ノッティ・カソ。

文武両道冷静沈着のNO.2、水精霊ダンティ・ソウ。

いつものんびりなマスコット的存在、風精霊マヘティ・ポポ。

弱きを助け強きをくじく、精霊界ではその名を知らぬ者はいない三人組。

彼らは今日も、正義のために飛び回る。

***

広い精霊界の各地域には、T3Xの秘密アジトが点在しているらしい。

しかし拠点と呼ばれるものは、今彼らが集っているこじんまりしたボロ小屋である。

ダンティは愛武器である水鉄砲のメンテナンスをし、

マヘティは豆のお世話をしている、とても義賊団体とは思えないような和やかな光景だ。

その光景を見るなり、ノッティは静かに腰を上げて入り口の布をまくり上げて呟いた。

「‥‥時間だ。少し出る。」

「ヘッド、どこ行くじゃいや!? オデもついていきたいじゃいや~!」

「アホ、お前がついて行っていい現場じゃあらへんわ。

頭、いってらっしゃいませ。」

「おう、留守は任せたぜ。」

まだまだ甘えたがりで好奇心旺盛なマヘティを、ダンティが前へ出てサッと止める。

頭領の後ろ姿が見えなくなるまでふたりで静かに見送ると、

ダンティは無言でマヘティを投げ捨て、ジョウロともども部屋の隅に吹っ飛ばした。

「ギャーッ!? ゲホゲホッ、オエッ!!

オトナぶってるけど、どうせ先パイだって気になってるクセに‥‥じゃいや!!」

「それはそうやけど‥‥って、何言わせるんや。」

ダンティは自分でも気づいていた真意を突かれたのか、

固く握られた拳を手加減なく振り下ろし、ボカッと鈍い音を立てて部下をこらしめる。

「痛いじゃいや~!!」

「すまんな、ツッコミに力が入りすぎたわ。」

確かに、マヘティの言葉は正しかった。

几帳面なノッティが自分らに行き先も告げず、ひとりで何処かへ行くなんて。

しかしNO.2として、ダンティはリーダーを信じて待つことしかできなかった。

***

単身ノッティが向かうのは、拠点のアジトから西へ西へ‥‥もっと西へ。

光の聖域にちょうどさしかかったところに、ゴルド丸太を幾数も高く組み連ねた岳がそびえている。

『ゴルドマルンテン』と呼ばれる、観光スポットとしても名高い人工山だ。

大きくえぐられた洞窟内を進むかと思えば入り口を正面に足を止め、

山を正面に対峙し、闇市で得た情報である合言葉をぽつりと呟く。

するとズズズ‥‥と地が響き、なんとヒトひとり歩けるか歩けないかくらいの狭い地下道が開いた。

陽の当たる時間帯ではゴルド丸太の反射光が凄まじくとても直視などできないのだが、

奥深くに続く先を照らすには好都合であった。

ようやく階下に到着したのか、地下にべっとりと墨に塗られたような影が見えた。

目算としても、ノッティの体長の三倍はゆうに越えているだろう。

その巨体がのっそり振り向くと、鋭いくちばしを擦り合わせて独特の声で笑った。

ギラギラと悪趣味に見えながらも、ある種の高尚さを感じるこの山の主は――。

「よう、ノッティ。何年ぶりだ? でかくなったな、ギッギッギ。」

「‥‥ゲルドさん。」

常にT3Xの先頭で、頭を下げる場面など誰にも見せたことのなかったノッティが、

躊躇なく頭を低くし敬うその相手は、光精霊ゲルド。

久しく表の世界に姿を現さず、大勢の若い精霊たちはおろか、

ノッティの子分であるダンティやマヘティでさえ、その存在を知らない。

大爪の折れた足指に余すことなく嵌められた宝石は何処から入手されているのかは不明だが、

対峙したものに一切の背反を許さぬような業然たる態度は、ノッティをも圧倒させた。

漆黒の大片翼を広げ歓迎されているようだが、その真意は相変わらず測れない。

顎をしゃくり楽な姿勢になれと仰がれて、ようやくノッティははじめて足を崩した。

「元気にやってたのかよ。

まーた派手な衣装こさえやがって。ギギッ!」

「半分、趣味のようなものなので。」

古くからの関係を示唆するように、その姿を何処か懐かしみながら茶々を入れる。

在りし日よりもだいぶ義賊“らしく”なったと、ゲルドは昔を思い出していた。

荒んだ非行少年のような外見のわりに、裁縫が得意で針と糸を常備していたノッティ。

変わりねえな、と心中安堵しつつも、半ば無意識にパイプに草を詰めた。

一通り体裁を保つ程度の軽い会話を終えると、沈黙の時が流れる。

静かに、重く、目には見えない重苦しい雰囲気がふたりを包む中、

ゲルドはわざと押し黙ってノッティの言葉を待った。

その昂然とした空気感に、一呼吸置いた後で低い声を絞り出す。

「ゲルドさん。また、一緒にやりませんか。」

絞り出すように吐き出された誘いに、返ってくる言葉は――無かった。

シン、と静まり返る室内に響くのは、カチカチとぶつかり合う金歯の音。

そして、クク‥‥と漏れる喉音だけだった。

“また一緒に”。

T3Xの頭を務める、ノッティの切なるたったひとつの願い。

――荒れ狂っていた”俺”を、拾ってくれた時のように。

***

その昔。

ノッティ・カソ少年は、孤独だった。

必ずしも親があって生を受けるわけではない精霊界においては、

家族がないものも決して珍しくはないが、それならそれで最初からいない方が良い。

そう考えるのは、彼が幼いころ両親に捨てられたからだ。

伝説の火精霊ラダマンティは、幼い彼を保護しようと努めたが、

その申し出に答えることなく、ノッティは誰を頼ることもせずに逃げ出した。

ラダマンティのことが恐ろしかったり、焔の岩窟での生活が合わなかったわけではない。

身寄りのないノッティは、誰かに優しくされたことが無かった。

父親という存在が分からず、甘え方を知らなかったのだ。

岩窟を飛び出した後は、何があってもそこへ戻ることはなかった。

帰る場所を自ら捨て、マアコロンやバッソと一緒に荒れ狂っていた時代も長かった。

何にもとらわれず、ただ暴走する毎日は楽しかった。

高揚感に浸ることができ、何も考えずに済む時間になるからだ。

輝く星々を暫し眺めた後にノッティは瞳を閉じ、野の上へ沈んだ。

息さえすれば、この雑草のようにただ生きることはできる。

だがどこかぽっかりと大きな穴が開いたような、空っぽの自分を感じていた。

――そんなある日、突如として運命というものはやってくる。

寝転がるノッティを飲み込むと紛うような、巨大な影が彼を覆った。

雨雲かと瞳を開けるが晴れた空は依然として眩しく、然し対称的に落ちる影像は闇のように深い。

バサバサと重い羽音を立てながら、上空より下降してくる漆黒の八咫烏は、

無遠慮にノッティの隣に無数の羽根を舞わせながら着地した。

「ギギッ、坊主! 火ィ貸してくんな。」

地上に降り立ったそれは、ずいぶんな体躯であった。

意想外に現れた相手を訝しむ余裕もなく、言われたとおりにノッティは指先へ炎を灯す。

鴉は当然のようにパイプに二度着火させると、毳々しい金歯が奇妙に覗いた。

全体が赤くなり三服程度ふかしたところでふわりと香る、

なんとも言葉に表現しがたい大人の匂い。

ノッティは嗅ぎ慣れないその香りに、なぜか緊張した。

その様子を見るなりニタァとつり目を細くし、ようやく礼を述べるのと同時に、

金歯に引けを取らぬほど黄金色に輝く名刺を渡される。

どうやら光精霊の出身で、名をゲルドと言うらしい。

正直、気味が悪かった。

しかし、ノッティにはその怪しさが性に合っていた。

きれいすぎる優しさの方が、その時の彼には受け入れ難かったのだ。

何も聞かず、何も恵まず、ただ黙って自分の隣でパイプスモーキングを嗜む。

そのとき初めて、自分は寂しかったのだと言うことに気づいた。

なんとなく“父親”という存在がどういうものなのか、分かった気がした。

その日から、ノッティはゲルドの住処に居候を始めた。

ゲルドの家には、数えきれないほどパイプのコレクションが飾られていた。

そのどれもが黄金から造られており、ひとつひとつの違いを見出すことは素人目には難しいが、

それがかえって持ち主のこだわりを否応なしに感じさせる。

帰宅するなり今宵の気分でパイプを選ぶゲルドの後ろから顔を出し、ノッティは問いかけた。

「‥‥そんなに美味いですか? それ。」

「あぁ、ウマい。

だがよ、お前みたいなガキにはまだ早いぜ。ギギッ!」

口ではそう言うが、咥えているパイプとは別にもうひとつ葉を詰めてから振り返る。

ん、とゲルドから差し出されたそれは、ノッティにとって初めてのパイプだった。

見様見真似ではやはり着火は難しく、焦げ付いた大切なコレクションを前に

激昂されるのを覚悟するが、むしろゲルドはその失敗を楽しそうに笑ってこう言った。

「ギッギッギ! まだ早いって言っただろ。

一人前になったら、自分に合うタバコでも選びやがれ。」

ゲルドは、とても変わっていた。

外見から受ける印象と異なることといえば、この他にも数えたらキリがない。

特筆すべきは、困っている精霊を絶対に見捨てておけない性格だということか。

猫がいなくなってしょんぼりしているヒトがいたら、見つかるまで探してあげる。

告白できなくて悩んでいるヒトがいたら、背中を押してあげる。

道に迷って泣いているヒトがいたら、一緒に目的地まで案内してあげる。

見返りを求めない、そういう精霊だった。

人知を超えた存在だと思った。

一年や二年‥‥十年そこいら片時も離れず生活し、

彼の言動、行動、信念を一番近くで感じても、彼を“知る”ことなど到底できるはずもなかった。

「誰かを今より少しだけでも幸せにすることができるとなあ、

こっちも幸せになっちまって、コイツもウマくなんのよ。ギギッ。」

夜な夜なそうして美味しそうにパイプを咥える背中を見るたびに、

ゲルドのような男になりたいとノッティは思った。

根拠はなくとも、この男の言うことは絶対に信じようと誓った。

だからこそ、ノッティは右腕のようにずっと果てまで付いてきたのだった。

豪族から金品を奪い、貧しい民に分け与えるだけが仕事ではない。

見返りを求めない彼らのことを、いつの間にかみな“義賊”と呼んだ。

こうしてT3Xの原型とも呼べる組織ができた。

それからまた何年か――精霊にとっては大した年月ではないかもしれないが――経ったころ、

迷子の子リスを母リスの許へ返してやりながら、不意にゲルドはノッティに聞いた。

「てめえは、何があっても誰かを守ることができると思うか?」

「何を突然。

今までさんざん救ってきましたから、これからもその信念は変わりませんよ。」

「おう、俺もそう思うぜ。」

特に他意は無い会話だと思っていた。

いつもの何気ない、きまぐれなやり取り。

しかし“いつもの”と違ったのは、その会話を最後にゲルドの姿が消えたことである。

次の日、また次の日も――

ゲルドは、ノッティの前に現れなかった。

思い当たる場所は、すべて探して。

思い当たらない場所も、探して、探して。

豪快な所作で舞い落ちる黒羽の一枚さえ、どこを探し回っても見つからない。

世界にひとり取り残されたかのような、孤独感。

ずっと共にしてきた当たり前の存在を一瞬にして失った、虚無感。

困ったときや悩んだとき、このヒトがいれば大丈夫だと思える存在を失い、

気が付けば唯一の拠り所はどこにもなくなった。

部屋に散らばったままの羽根も、宝石も、金塊も。

パイプから香る残り香が、まだそこにいるかのような錯覚を呼び起こさせて、

余計にノッティを虚しく、孤独にさせた。

ふたたび突き落とされた、奈落。

そこには今より小さな自分の姿が取り残されていた。

すべて、昨日まで同じ時間を過ごしたままだというのに。

ゲルドだけが、いなかった。

満たされていたはずのココロが、また空っぽになっていくのを感じた。

どうして突然いなくなったのか、自分が何かしたのか、分かることはひとつもなかった。

気をひとつ抜くだけで、足元から砂になってしまいそうなギリギリのバランスでも、

これからどうしたら良いのか選択肢のひとつもわからない。

ノッティは、それほどゲルドを信頼していた。

弱いところを見せられる唯一の、親のような存在だった。

寂しい。

ああ、いつの間に俺は、こんなに弱い男になっていたのか。

そんな気持ちばかりが渦を巻き、頭が割れそうに痛くなる。

いつも隣にいたはずの影が、ない。

掴みどころがないわりに圧力ばかり大きかった。

これからもずっと共に同じ道を歩んでいくのが当たり前だと信じていた。

いなくなるなんて、思ってもいなかったのだ。

そこから先は、もうがむしゃらだった。

それでも少しずつ少しずつ、自分の不幸をどうにか忘れるように。

誰かを幸せにするぶん、自分も幸せになるのだとすがるように、

ノッティは毎日、休む暇もなく手を差し伸べ続けた。

“てめえは、何があっても誰かを守ることができると思うか?”

守ることは、できた。

誰かを守ることは、簡単だった。

ひとり、ふたり、百人千人。

助ければ、笑顔になる。感謝もされる。

だがそれでも、自分自身だけはどうにも救えなかった。

周りが幸せになっていくぶん、自分だけが置いて行かれるような気がした。

どんなに頑張っても、ゲルドは戻ってきてくれない。

時が経つにつれて、まるではじめからそんな存在などなかったかのように、

だんだんと精霊界でも彼の名を呼ぶものはいなくなった。

こんな想いをするのなら、はじめから出逢いたくはなかった。

そう思っていたのに‥‥憎むことも忘れることも、ノッティにはできなかった。

***

時を戻して、現在。

奇怪な笑い声が響いたが、当の本人の瞳はまるで笑っていない。

「また一緒に、だぁ? トシゴロのケンカップルか何かか? オイ。

なァにを寝ボケてやがる。てめえ、自分が言ったことも忘れちまったか?」

「それは‥‥。」

「甘えんな。男に二言はねえんだよ。」

ゲルドが姿を消したあの日を最後に一度も顔を合わせていなかったが、

まるでそれが昨日のことだったかのように、鮮明に記憶が蘇る。

何があっても信念は変わらない、変えるつもりもない。

確かに若かりし頃の自分は、ゲルドにそう約束したはずだ。

「やることはやる。守るもんは守る。俺がいなくなったことなんか関係ねえ。

ひとりになったくらいでビビっちまう腰抜け野郎、誰が信じる?

てめえの覚悟は、てめえの誇りはなんだ?」

「俺の覚悟‥‥。俺の誇り、は――。」

無我夢中で生きてきた毎日の中で、そんな格好悪い自分の背中でも、

いつの間にか付いてきてくれていたふたりの顔が脳裏に浮かぶ。

その瞬間、己の左胸でTの文字が刻印されたバッジが輝いた。

これはT3Xという組織が結成されたとき、ノッティが夜なべして作ったもので、

今となっては傷だらけだが、三人で過ごした日々の証なのだ。

「俺の誇りは、T3Xです。」

T3X。

地中から久しく顔を出していないゲルドでさえ、その名は知っている。

そしてもちろん、リーダーの名がノッティ・カソであることも。

「ダンティは、頭がキレる上に鉄砲の扱いが一流で、頼れる奴です。

しかしながら組織付き合いには少々難ありで、後輩に厳しすぎる節が見えますが、

たい焼きを取り返してやっただけで生涯をT3Xに捧ぐ、志の熱いバカ野郎です。」

「ポポは、相当変わりものですが素直ないい奴です。

あいつのめちゃくちゃな行動は、俺たちはもちろんみんなを笑顔にします。

半人前も一歩手前ですが一生懸命で、ヒトの痛みが分かる優しいココロの持ち主です。」

今もアジトで帰りを待っているであろうふたりの姿を脳裏に浮かべながら、

ノッティはゆっくりと慈しむように、ひとつひとつ言葉を紡いでいった。

しかしその口許が何か、不自然に震えているのをゲルドは見逃さなかったが、

表情を変えないままでじっとまっすぐ見据えたまま、ただ待った。

するとノッティの表情は糸が切れたように今にも泣きそうな表情になり、

ついにはくしゃくしゃに崩して、薄紙を剥ぐように弱音を吐露しはじめた。

「ふたりとも、俺をココロから信頼してくれている。

だからこそ‥‥あいつらに申し訳ないとも思っているんです。

今の俺‥‥あいつらが追いかけている背中は‥‥ゲルドさんの受け売りで‥‥。」

自分がかつて、そして今もゲルドにそうしてきたように、

ダンティもマヘティも信じて付いてきてくれている。

だが部下が尊敬してくれているであろう背中に、ノッティは自信を持てなかった。

どんなに分厚い仮面を被って“リーダー”を演じても、それはゲルドの真似事でしかないからだ。

ゲルドと出会わなければ目的も信念もなく、愚物でしかなかったのだと。

だが一方ゲルドはといえば、その言葉を聞くなり肩透かしだというようにパイプをふかす。

信頼しているからこそ厳しく、そしてどこか優しい一蹴は、

長い間ひとりきりで思い惑っていたノッティの目を覚まさせるには十分にも思えた。

「はぁ? 何言ってんだ、バカ。

ダンティもポポちゃんも、自分で決めててめえに付いてきてるんだろうが。

お前がその気持ちを信じてやらねえでどうするよ。」

「‥‥。」

「だいたい、俺はな。

聞いてるだけで厄介そうな奴らの相手をするほどお人好しじゃねえし、

ちまちま揃いのバッジなんか手製で作ったりしねえ。」

「ちまちま‥‥。」

「‥‥ったく、ここまで言わなくちゃ分からねえか?

お前は自分の足で立って、自分で決めて、今ここまでやってきたんだろうが。

そりゃあもうとっくに、“お前の”背中だろ。」

ノッティはその時、はじめて目頭が焼けるように熱くなる感覚を覚えた。

じわりと玉になった水滴がぼろぼろと重みを持って落ち、斑点模様が描かれる。

せめて形からでも近づけるようにと願いを込めて手作りした、

鴉の濡れ羽色で仕上げた装束に袖を通してから、一体どれだけの時間が経っただろう。

「ギギッ、坊主!」

「‥‥? はい。」

「火ィ貸してくんな。」

何年振りかのその命にノッティは懐かしく思いながら指先に火を灯すが、

突き付けられたのはいつものパイプではなく、太く巻かれた手製の葉巻であった。

ぐい、と無理やり押し込まれると、吸い慣れていないノッティは当然えずくが、

ゲルドはその姿を見ながら瞳を押さえて、さも嬉しそうにギギッと声を出して笑った。

ああ、このヒトは本当に――相変わらずだ。

ノッティは、ようやく気付いた。

そもそも、この男そっくりそのままになろうという方が無理な話だったのだ。

肩を並べて、葉巻をふかした。

辛く、苦く、ツンとくるような酸味はとても美味いと言える代物ではなかったが、

ゆらゆらと天井に向かい伸びてゆく煙は、同時に長年背負っていた重荷を吐き出しているようで、

ふっと消えていくのに合わせて、楽になっていく気がした。

変わった想いが、たくさんあった。

けれど、変わらない想いもたくさんあった。

葉巻の火が消えるころ、ノッティは目元を少し緩めハットの鍔を傾けた。

そして、そのまま振り返ることはなかった。

再会の場を後にするその背中は、ゲルドから見ればまだまだ小さい。

幸いそのおかげで、漆黒の羽が感涙に濡れていることにも気づかれなかったのだが。

俺にはガキなんかいねえからよ‥‥ギッギッギ。

それでも、てめえが可愛いんだぜ。

ったく、この――バカ息子。

***

「ヘッドー! おかえりじゃいやー!!

ラダマンのおっちゃんが、また顔を見せに来いって言ってたじゃいや!!」

「いいあんこもくださったので、たい焼きパーティーでもしませんか。」

「‥‥おう。」

留守の間に、どうやら懐かしい来客があったらしい。

若かりし頃とはいえど、むやみやたらに反抗的であった自分を気にかけてくれ、

多忙な身にもかかわらず未だにわざわざ土産物まで持ってきてくれるのだ。

辛いことも、悲しいことも、甘えたい気持ちも、すべて我慢していた。

自分には、こんなに頼れる仲間が傍にいたのに。

つい漏れてしまっているダンティの鼻唄が聴こえると、

すでにずらりとテーブルの上にたい焼きセットが用意されているのを横目に、

もう少し早く帰ってきてやればよかったかと、ノッティは心中で謝罪した。

「‥‥頭? なんや、すっきりした顔してますね。

いいことでもありましたか?」

「いや‥‥ねえよ。」

俺はT3Xの頭、ノッティ・カソ。

しばらくはこいつらの世話をしなけりゃな。

まだまだ小さなふたりの背中を見つめながら、ノッティは葉巻をふかすのだった。

「なぁ、――親父。」

~おしまい~