世には目に見えるもの以外に、見えないものも多々存在する。

愛情や憎悪など、可視化できない感情および、

その源泉は世界線ごとに、或る者に対し異なるのであろうか。

[精霊の敬愛事由/著・ドロゥジーより引用]

***

この世には、ふたつの世界線が存在する。

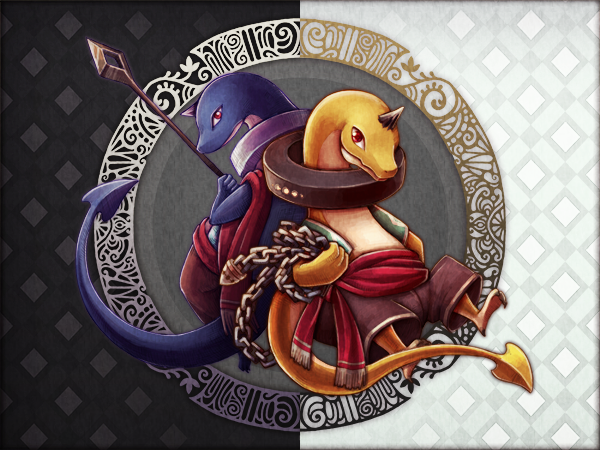

闇精霊のクロノスが番をする『黒の世界線』、

光精霊のカイロスが番をする『白の世界線』、

そして、時鎖の兄弟しか知り得ないもうひとつの世界線。

それは、ふたつの世界線が均衡を保つことで生まれる『灰の世界線』である。

太古より精霊界が存在するのは、『灰の世界線』に他ならない。

時鎖の兄弟と呼ばれる門番は、この調和を崩さぬために番をしているのだ。

三つの世界線は同時に存在するが、厳密にいえば世界が三つあるわけではなく、

俗にいうパラレルワールドとは概念が異なる。

『灰の世界線』が崩壊すると、『黒』『白』どちらかの世界線に、世界が変換される。

しかし不用意に世界線が乱れれば、ひとつの事象のズレにより本質の崩壊が生じ、

『あるもの』が無くなり、『ないもの』が存在するようになってしまう。

「‥‥。」

クロノスは、黒の世界線の門前にいた。

背筋を伸ばし、滅多なことがあっても微動だにしない。

万が一、門を超えようとしたものが現れたとて、喰いかかるのは常に重たく携えた鎖槍だけである。

黒の門は固く閉ざされ、解放できるものといえばもちろんクロノスの他はいないのだが、

例外として血、もとい鎖を分けた弟にだけは、それが許されている。

クロノスが今も眉間に皴を寄せているのは、まさしく弟――カイロスに原因がある。

世界線の門番は、常に余念なく門の守備に徹しなければならないのだが、

カイロスはすぐにその任を放棄して、代わりのものを置いてその場を後にしてしまうのだ。

そしてそれは今も同じく、変わらない。

品行方正で規律正しいクロノスとは反対に、カイロスという精霊は自由奔放で、恐れを知らない。

そんな弟のことが、兄は大嫌いだった。

揃いの装束、揃いの首輪、揃いの鎖。

すべてが、弟を思い出させて。

クロノスは、大嫌いだった。

***

光がまばゆく煌めくのは、白の世界線の門。

門前に、可愛らしくちょこんと正座する小さなシルエットが見える。

その影は、頭上に身体よりも大きな炎を灯し、注意深くキョロキョロ周囲を見渡していた。

ぴこぴこと羽のような耳が動いたかと思えば、羽ばたいて宙に浮き、一回転する。

「カイロスさん! おかえりなさい!」

「おう、パピドゥ隊員。ヘンな奴でも来たか?」

「いいえ隊長、異常ありません!」

本来ならば褒めてやるに値する立派な成果だが、”隊長”は面白くないと言わんばかりに唇を尖らせた。

白の世界線の門は、番こそいれど門自体は開け放たれており、下手をすれば通過は容易だ。

数日ぶりに戻ってきたカイロスは腕に纏った鎖のぶつかる金属音を立てながら、

その場に腰を下ろして鼻から息を吐きだした。

「つまんねえなぁ。毎日、毎日‥‥。」

何か言いましたか、とパピドゥが覗き込もうとするが、ふいと天を仰ぐようにして顔をそらされる。

カイロスは、退屈していた。

門の前で侵入者を監視する任務にも、規律正しく日々を過ごす兄にも。

カイロスが口にした”ヘンな奴”というのは、門への侵入者という意味だけではなく、

主に、役目を放棄する自身を追い掛け回す兄――クロノス――のことを指していた。

常に門の前に立ち続けるクロノスが、唯一門を離れる時。

それは、弟カイロスの行方を追うときに限る。

しかしこの追いかけっこが、カイロスにとっては唯一の退屈しのぎでもあるのだから皮肉なものだ。

安寧を期す兄に対して、カイロスが望んでいたのは、変化だった。

調和を重んじなければならない立場であるからこそなのか。

この開けっ放しの門を、誰かひとりでも越えさえしてくれれば、どんなに面白いだろう。

そんなことを考えながら、カイロスはちらりとパピドゥを見て仰ぐ。

「おい、お前さん。

ちょいと、この門をくぐってみねぇか?」

「!? なな、なに言ってるんですかーっ!?

誰も世界線を越えないように見張ってろって言ったのは、キミじゃないですかーっ!!」

「わはは、ジョーダンだよ。半分、ジョーダン。」

「半分はホンキじゃないですかっ!!

でも、この門を越えたら‥‥ボクはどうなっちゃうんです?」

「さぁて、ねえ? それが分からないから面白いんじゃあねぇか。」

カイロスが軽快に笑いながらパピドゥの背を押すと、

彼の小さな身体はころりと転がって、門に片足を突っ込みそうになる。

すんでのところで飛び上がり、パピドゥは威嚇する猫のように羽を逆立てた。

「ギャーッ!! あ、危ないですよ!!

ボクが消えちゃったら、どうしてくれるんですかーっ!?」

「わっはっは! だぁからジョーダンだって。半分、な。

‥‥よっこらせ。じゃあ、俺はしばらくココで昼寝でもしよっかね。」

「まったく、カイロスさんほどの自由人をボクは知りませんよ。

また用事ができたら、声をかけてくださいね!」

相変わらず、文字通りのれんに腕押した感覚のような返答に肩をすくめ、

”隊長”に番を任せてパピドゥはその場を後にした。

きらきら輝くシルエットを眩しそうに見送りつつ、カイロスは黄金に光る背をその場に倒してみる。

数日ぶりの番――もとい、帰宅であった。

世界線を越えると、どうなるか。もちろん、カイロスは知っていた。

たとえば或る者が、現在の『正』である世界線の結ぶべき事象を何かしらの行為で乱したとする。

すると世界線は灰ではない別の世界線へ移り、その先が黒であっても白であっても、

その世界線が『正』の世界線となるのだ。

灰の世界線の崩壊後も、白と黒それぞれの世界線は存在し続け、

互いの世界線を行き来することは可能である。

また、時間軸も可逆ゆえに、事象を書き換えることも事実上不可能ではない。

ただ唯一、灰の世界線が消滅する以前の状態に戻ることはできず、

如何なる場合も復活させることはできないのだ。

理論上では無くなっても構わないような話だが、漠然に護らなければならないもの。

無くさないようにする定め事を破りたいと思ってしまうのは、単純に好奇心の問題か。

肌身離さず肩に巻いたままのであった鎖を解き、気まぐれに宙へその先端を放つ。

鋭い刃先は空気を割って、風を切った。

今日もまたこうして一日中ヒマをつぶすのかと思うと、自然とため息が出た。

***

夢を、見た。

カイロスがまだ小さなころ、兄の背を追いかけていた記憶だ。

クロノスは幼いときから真面目を一貫した性格で、叱られることも多かった。

だが、それでも導かれるのは心地好く、憧れの存在でもあった。

大人びていて頼もしく、いつでも自分を引っ張って行ってくれる。

しかし、どちらからであろう。

つないだ手を、離したのは。

「いたか、カイロス。」

カイロスの背に、紫色の影が覆う。

揃いの赤い瞳が光り、輝く。

「おう、兄貴。待ってたぜ。」

のっそりと大きな身体を持ち上げ、兄と呼んだ相手へ対峙する。

時鎖の兄弟が対峙したのは、実に幾年ぶりか。

正確に言えば、”待っていた”わけではなく、彼特有のあやであるが、

そのひとつひとつの言動が一層クロノスを焦れこませ、神経を容易に逆なでする。

「黒の門はどうしたんよ。お前さんがガラ空きにしてちゃダメだろ。」

「フン。錠をして、遣いに番をさせている。

そもそも、お前に危惧される言われはない。」

「わはは。てめえから会いに来て、ひっでぇ言い方だぜ。」

物言いや考え方でこうも異なって聴こえるが、実は兄弟の声帯はほぼ同じであり、

声質は殆ど聞き分けが付かないほど似通っている。

高圧的で論理的なクロノスに対し、軽率で緊張感のないカイロスの返事は、

単純に軽口を叩いているように聞こえるが、その瞳は兄の神妙な空気に負けず劣らない。

ふたりの間には、常に見えない糸がピンと張りつめているのだ。

「それで?」

「”それで”だと? どの口が言っている?」

クロノスのこめかみがピクリと反応した瞬間、

冷静な口調は崩さぬまま、漆黒の鎖がカイロスを目掛けて先駆する。

白と黒の刃が火花を散らしながら何度も邀撃ち合い、

大地が割れたかと紛われるほど、大きな衝撃が互いの肉体を襲う。

耳をつんざくような、衝撃音。

しかしこの間、両者の身体は殆どと言っていいほど動いておらず、

脳内で組まれた戦略の通りに鎖槍が心の臓を狙い撃つ。

黒き刃が、竜肌をビッと引く。

黄金に、紅の血が、流れる。

カイロスは好戦的に口角を吊り上げ、手にしていた槍を放り出した。

グイと甲で拭われた血痕が滲み、真新しい傷からあふれ出る鮮血が痛々しい。

「俺は誰がなんと言おうと、兄貴の言うことは聞かないぜ。」

「だから、お前は愚かだというのだ。

私の言うことは聞かないなどと、そんな小さなことではない。

世界線を守ることは運命――世の理だからだ。」

「いいや、それは違うね。

この世に運命なんて、バカらしいもんありゃしねぇ。」

譴責と挑発の応酬が続く。

カイロスは、片目を閉じてやれやれと肩をすくめて見せる。

その態度にクロノスが、胸中で激昂しているのは明らかだ。

時鎖の兄弟が生まれた理由および、その生業。

運命に従い、世界の調和を保ち続けること。

それが当たり前のことだった故に、逆らう理由もない。

しかし、弟はそれに逆らった。

役割を放棄し、我儘を貫き通して自由を得た。

そんな弟のことが、兄は大嫌いだった。

そしてほんの少しだけ、うらやましく思っていた。

クロノスはそれ以上何も言わぬまま。

瞳を閉じ、そしてしばらくの後にゆっくりと開かせた。

少し濡れたように見えた瞳は以前通り、冷ややかなそれに戻っていた。

***

頬が針を刺したように痛み、傷を負っていたことを思い出した。

血液の生ぬるい感触はとうに消えており、クロノスが去って寸刻が経過していたことを表していた。

開け放した白の門を見つめながら、カイロスは手を伸ばした。

越えようと思えば、いつでも越えられる。

つまり、世界線の崩壊を望んでいるのは事実だが、真に望んでいるかと言えば嘘になるということだ。

時鎖の弟としての、生業。

カイロスも、本当はずっとずっと役目を果たしてきた。

調和を守るために規律を正すのが兄ならば、

調和を守るために規律を乱すのが弟である。

白の世界線の門番を放棄するというのも。

クロノスが今宵、自身に会いに来たのも。

カイロスには、すでに描かれた運命が見えている。

すべて、カイロスの見ていた『運命』の示した選択の通りなのだ。

世界線を越えることによってなくなる、或るものとは。

時鎖の兄弟であることを、ふたりは知っている。

『黒の世界線が正の世界』では、カイロス。

『白の世界線が正の世界』では、クロノス。

各々の存在が、消失することとなる。

本当は、好奇心でもなんでもなくて。

ただ、互いに唯一の存在が大切だからという理由だけなのかもしれないと。

こんな風に思ってしまうのも、この世界線が決めた運命なのか。

それとも――。

腰に乱していた装束を正し背を伸ばして、

カイロスは白き門前に立ち、ひとり虚空を見据えた。

~おしまい~